library(TMB)

library(ggplot2)

set.seed(123)『生態学のための階層モデリング』第8章の標準距離標本抽出法(conventional distance sampling)で採取したデータの解析は、Stanによるベイズ推定をこれまで2回ばかりやっているのですが([1][2])、今回はTMBで最尤推定をやってみました。

準備

まずは、パッケージを読み込み擬似乱数のシードを設定します。

データ

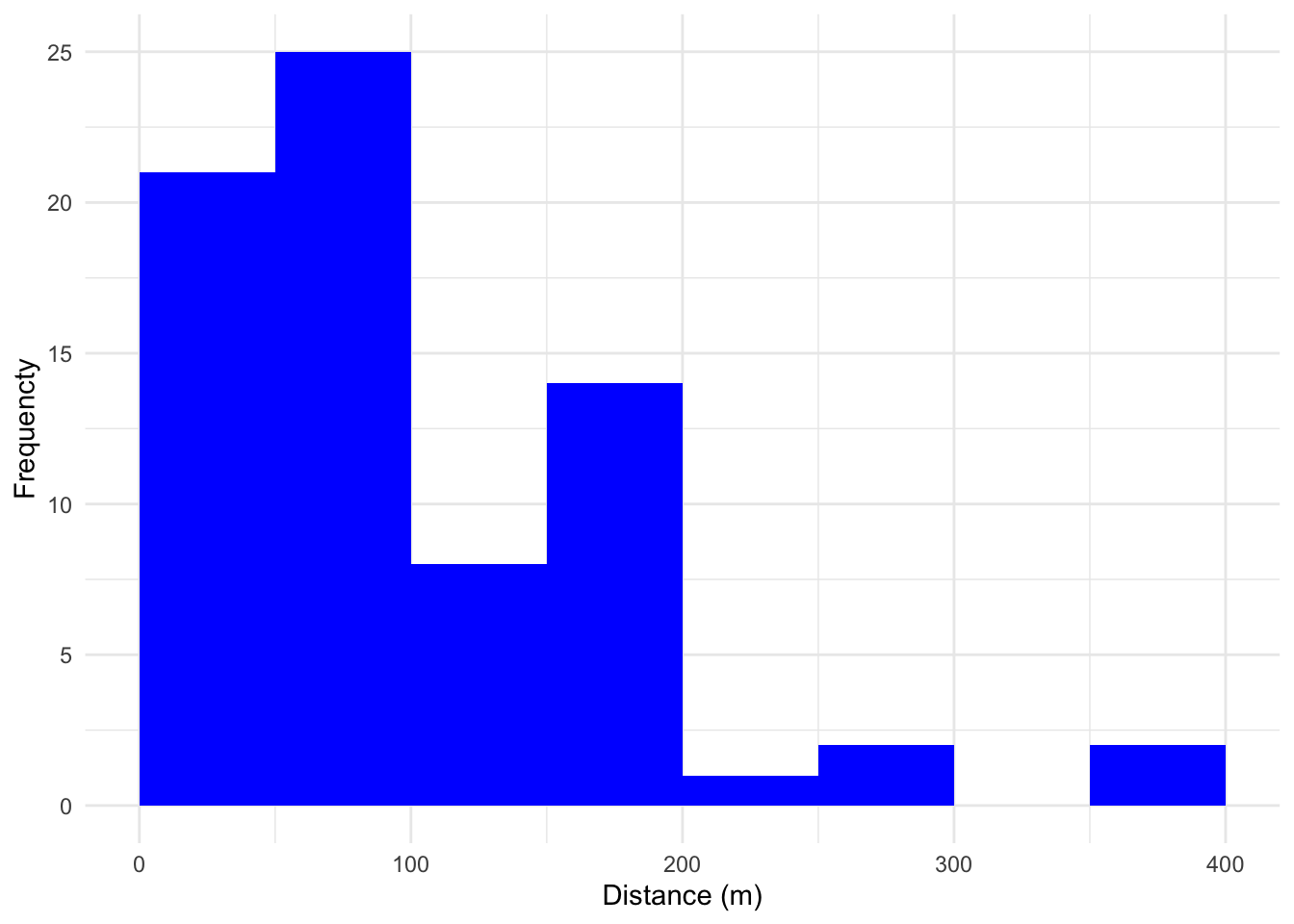

インパラのデータを使用します(本の405ページ)。長さ60kmのトランセクトで観測されたインパラのまでの距離(m)です。

このデータからトランセクト内のインパラの個体数を推定します。

X <- c(71.93, 26.05, 58.47, 92.35, 163.83, 84.52, 163.83, 157.33,

22.27, 72.11, 86.99, 50.8, 0, 73.14, 0, 128.56, 163.83, 71.85,

30.47, 71.07, 150.96, 68.83, 90, 64.98, 165.69, 38.01, 378.21,

78.15, 42.13, 0, 400, 175.39, 30.47, 35.07, 86.04, 31.69, 200,

271.89, 26.05, 76.6, 41.04, 200, 86.04, 0, 93.97, 55.13, 10.46,

84.52, 0, 77.65, 0, 96.42, 0, 64.28, 187.94, 0, 160.7, 150.45,

63.6, 193.19, 106.07, 114.91, 143.39, 128.56, 245.75, 123.13,

123.13, 153.21, 143.39, 34.2, 96.42, 259.81, 8.72)ヒストグラムを表示します。

geom_histogram関数のcenter引数の値を25にするか、24.9にするかで、ぴったり400の値が350〜400に入るか、あるいは400〜500に入るかが変わります。今回は25にして、350〜400の方に入れるようにしました。

ggplot(data.frame(X = X), aes(x = X)) +

geom_histogram(fill = "blue", binwidth = 50, center = 25) +

labs(x = "Distance (m)", y = "Frequencty") +

theme_minimal()

トランセクト幅の半分(片側の範囲)は観測距離の最大より大きく設定するとあります。本と同じく、500mに設定しました。

B <- 500観測された個体数は以下になります。

(N_obs <- length(X))

## [1] 73モデル

尤度(完全尤度)の式は以下になります。本とは少し記法を変えています。

\[ L(\sigma, n_0) = \left\{\prod_{i=1}^{n_\mathrm{obs}}\frac{g(x_i;\sigma)[x_i]}{\int g(x;\sigma)[x]dx}\right\} \frac{(n_\mathrm{obs} + n_0)!}{n_\mathrm{obs}!n_0!}\bar{p}^{n_\mathrm{obs}}(1-\bar{p})^{n_0} \]

- \(n_\mathrm{obs}\): 検出された個体数

- \(n_0\): 検出されなかった個体数(パラメータ)

- \(\bar{p}\): 平均検出確率

- \(x_i\): \(i\)番目の検出個体までの距離(m)

- \(g(x;\sigma)\): 距離\(x\)のときの検出確率(\(\sigma\)はパラメータ)

- \([x]\): 距離\(x\)に対する個体の確率密度

距離\(x\)についての個体の確率密度\([x]\)は、半距離\(B\)内での一様分布とします。

\[ [x]=\frac{1}{B} \]

平均検出確率\(\bar{p}\)は以下のようになります。

\[ \bar{p}=\int g(x;\sigma)[x]dx \]

これらから、尤度式は以下のように変形できます。

\[ L(\sigma,n_0)=\frac{(n_\mathrm{obs} + n_0)!}{n_\mathrm{obs}!n_0!}\left\{\prod_{i=1}^{n_\mathrm{obs}}\frac{g(x_i;\sigma)}{B}\right\}(1-\bar{p})^{n_0} \]

検出確率は半正規とします。

\[ g(x;\sigma) = \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \]

TMBのモデル

尤度をTMBでモデル化します。推定するのは、半正規検出関数の尺度パラメータsigmaと、分布しているが検出されなかった個体数n0です。

4〜8行目で、検出確率の関数gを定義しています。

10〜22行目までは、検出確率の数値積分をおこなう関数integrateを定義しています。シンプソン法を使用しました。

24行目以降はモデルの定義で、完全尤度の式をTMBで記述しています。

cds.cpp

// Conventional distance sampling

#include <TMB.hpp>

template<class Type>

Type g(Type x, Type sigma)

{

return exp(-(x * x) / (2 * sigma * sigma));

}

template<class Type>

Type integrate(Type a, Type b, Type sigma, int n) {

if (n % 2 == 1)

n++;

Type h = (b - a) / n;

Type s = g(a, sigma);

for (int i = 1; i < n; i += 2)

s += 4 * g(a + i * h, sigma);

for (int i = 2; i < n; i += 2)

s += 2 * g(a + i * h, sigma);

s += g(b, sigma);

return s * h / 3;

}

template<class Type>

Type objective_function<Type>::operator() ()

{

DATA_VECTOR(X);

Type nobs = X.size();

DATA_SCALAR(B);

PARAMETER(log_sigma);

Type sigma = exp(log_sigma);

PARAMETER(log_n0);

Type n0 = exp(log_n0);

Type nll = Type(0);

Type pbar = integrate(Type(0), B, sigma, 100) / B;

nll += -(lgamma(nobs + n0 + 1) - lgamma(nobs + 1) - lgamma(n0 + 1));

for (int i = 0; i < nobs; i++)

nll += -(log(g(X(i), sigma)) - log(B));

nll += -(n0 * log(1 - pbar));

return nll;

}コンパイルして、ライブラリを読み込みます。

model_name <- "cds"

file.path("models", paste(model_name, "cpp", sep = ".")) |>

compile()

## Note: Using Makevars in /Users/hiroki/.R/Makevars

## using C++ compiler: 'Apple clang version 17.0.0 (clang-1700.0.13.5)'

## using SDK: ''

## [1] 0

dynlib(file.path("models", model_name)) |>

dyn.load()データとパラメータ初期値を用意して、最適化計算を実行します。

data <- list(X = X, B = B)

parameters <- list(log_sigma = log(100), log_n0 = log(100))

obj <- MakeADFun(data, parameters, DLL = model_name)

## Constructing atomic D_lgamma

opt <- nlminb(obj$par, obj$fn, obj$gr)

## outer mgc: 87.31944

## outer mgc: 6.68936

## outer mgc: 3.187166

## outer mgc: 1.080715

## outer mgc: 0.6073467

## outer mgc: 0.1929046

## outer mgc: 0.001288947

## outer mgc: 1.123285e-05結果

結果を表示します。convergenceが0なので、無事収束しました。

print(opt)

## $par

## log_sigma log_n0

## 4.859366 5.026393

##

## $objective

## [1] 410.3982

##

## $convergence

## [1] 0

##

## $iterations

## [1] 7

##

## $evaluations

## function gradient

## 10 8

##

## $message

## [1] "relative convergence (4)"対数値を通常のスケールに戻すと、sigmaは128.9、n0は152.4になります。

したがって、トランセクト内の総個体数は225.4、密度はこれを60×0.5×2=60で割って、 3.76頭/km2と推定されました。

本にある、ベイズ推定での結果とだいたいあっているようです。